Dans les faits, le nombre de tâches qu’elles peuvent accomplir se limite à 12. Et elles ne peuvent repérer que les nombres premiers qui sont entre 0 et 9.

Auteur/autrice : Agence Science-Presse

Personne ne semble enclin à vouloir goûter ce fromage. Mais dans une entrevue au New York Times, la chercheuse principale, la paléogénéticienne Qiaomei Fu, de l’Académie chinoise des sciences, se dit confiante qu’avec les informations disponibles, il serait possible de le recréer.

L’humain serait donc bien avisé, préviennent les chercheurs espagnols, de ne pas accorder sa confiance aux réponses de l’IA, aussi impressionnantes soient-elles. Dans l’immédiat, l’IA semble vouée à continuer de pondre des faussetés, et les experts n’ont pas de solution en vue.

Il s’avère que ce n’est pas seulement pour fouiller, mais pour détecter: dans une recherche parue la semaine dernière, des biologistes décrivent des expériences menées dans un aquarium au cours desquelles le poisson a pu, grâce à ses « appendices », détecter de la nourriture qu’on avait dissimulée entre 1 et 5 cm de profondeur.

Rien que depuis le début de la décennie (2021-2024), c’était le 4e ouragan de catégorie 3 ou plus (l’échelle de Saffir-Simpson compte 5 niveaux) à frapper la partie continentale des États-Unis.

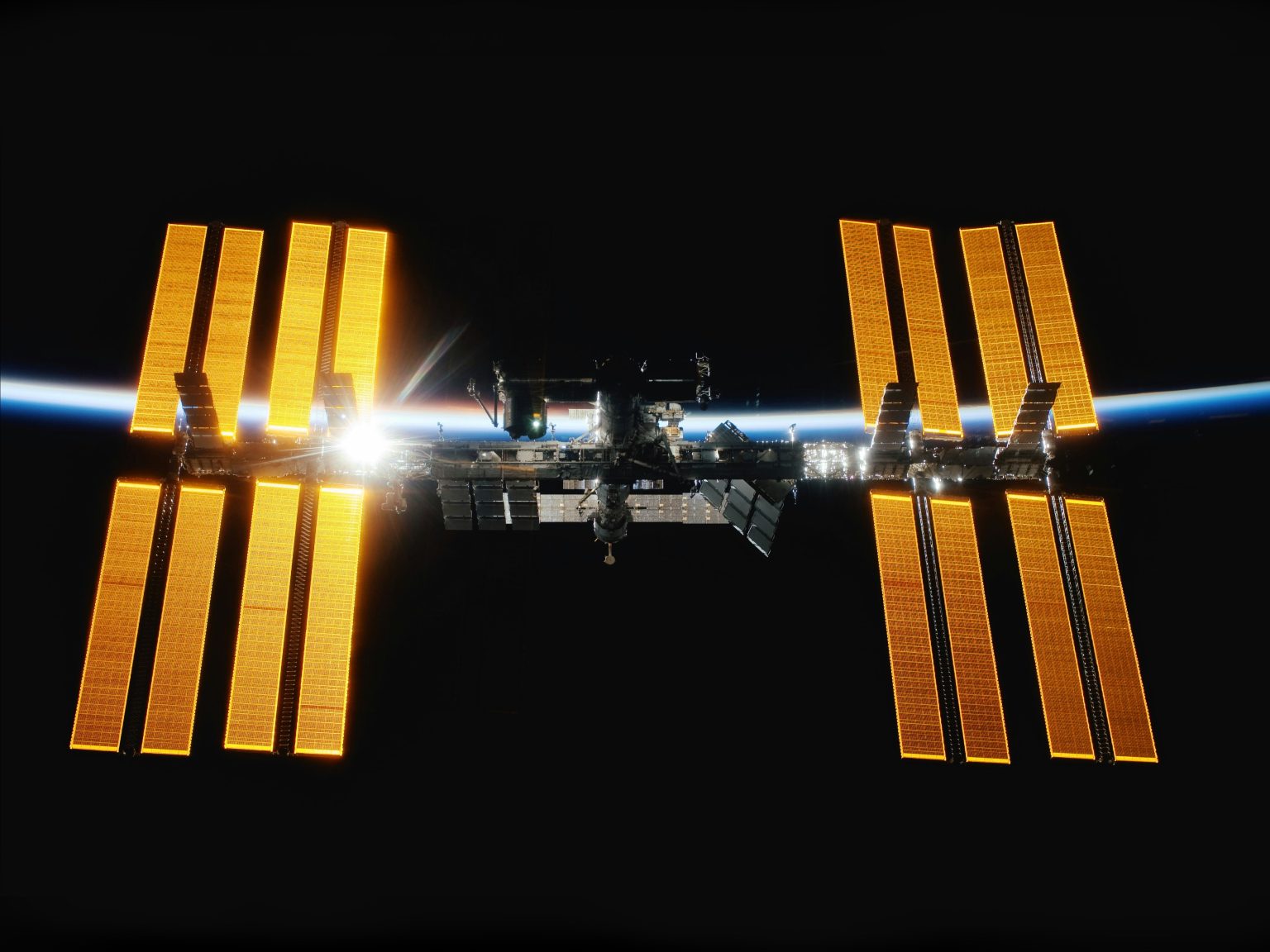

Les chercheurs proposent aussi un modèle pour tenter de prévoir l’évolution future de ces bactéries, et pour s’en prémunir. Cette évolution ne fait pas pour autant de ces microbes, dans l’immédiat, une menace pour les astronautes.

De quelque façon qu’on fasse le calcul, il est certain que la société paie déjà en partie la facture des changements climatiques. Même si certains coûts indirects sont difficiles à évaluer pour le moment, les dépenses en cause sont vraisemblablement en train d’augmenter.

Déjà, à la mi-septembre 2024, on recense quelque 200 000 feux de forêt au Brésil depuis le début de l’année, plus du double de ceux calculés pendant la même période l’an dernier.

Les chercheurs, provenant de trois pays, se sont appuyés sur des estimations précédentes, selon lesquelles le 1% le plus riche de la population des États-Unis est responsable de plus d’émissions de GES que les 50% les plus pauvres. Or, d’après leur enquête, aux États-Unis, plus de la moitié de la population sous-estime cette empreinte carbone par un facteur de 10.

Ce n’est évidemment pas la seule étude qui, ces dernières années, a montré que la plupart des gens ont souvent du mal à distinguer le fait de l’opinion. Mais elle rappelle que souvent, le fond du problème n’est pas seulement que les gens sont en désaccord sur des faits, mais qu’ils sont même en désaccord sur ce qui constitue un fait.