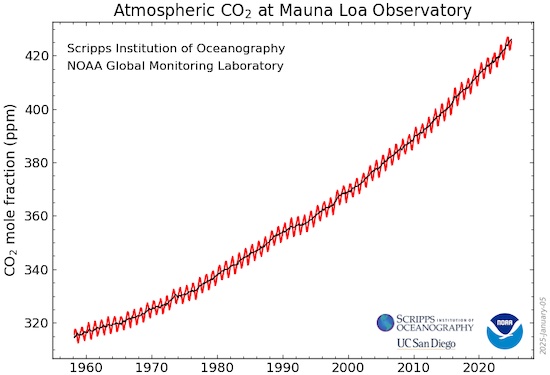

La plus importante mesure des changements climatiques n’est pas celle de l’augmentation de la température — dont on parle pourtant le plus souvent —, mais celle de la concentration de CO2 dans l’atmosphère. En 2024, cette mesure a connu une augmentation record.

Mathématiquement, ça semble insignifiant: la hausse aura été de 3,58 parties par mission (PPM), faisant passer le total au-dessus des 425 PPM. Ou 0,0425% de notre atmosphère.

Mais à l’échelle de l’ensemble de la planète, c’est beaucoup, puisque ça représente un niveau d’au moins 50% plus élevé que le niveau où la concentration de CO2 s’était maintenue pendant des milliers d’années, soit jusqu’à la révolution industrielle du 19e siècle. Et plus il y a de CO2 dans l’atmosphère, moins il y a de chaleur provenant du Soleil qui « rebondit » dans l’espace: elle reste emprisonnée dans notre atmosphère et contribue petit à petit au réchauffement général de la planète.

Des satellites permettent de mesurer cette concentration de CO2 « en direct », mais comme elle varie d’un endroit de la planète à un autre, la mesure officielle est celle effectuée depuis 1958 à l’Observatoire Mauna Loa, au sommet du volcan d’Hawaï du même nom. La quantité de PPM varie de façon saisonnière — puisqu’environ la moitié dépend de la nature — de sorte que la ligne ascendante montre des hauts et des bas. Mais la tendance vers le haut est nette, et semble même s’accélérer: au cours des 12 dernières années, la hausse a été systématiquement de plus de 2 PPM par année.

Ce record de 3,58 PPM en une seule année dépasse quant à lui les prédictions: dans leur dernier rapport, les experts du Bureau météorologique britannique (MET) écrivent que même la hausse des émissions humaines de CO2 ne peut expliquer ce record. L’intensité des feux de forêt en 2024 pourrait être en cause, mais l’efficacité des puits de carbone naturels que sont les forêts et les océans pourrait aussi être en partie responsable.

Il faut se rappeler que cette augmentation de plus de 50% du CO2 dans l’atmosphère depuis deux siècles aurait été bien pire si la totalité du CO2 que nous avons émis depuis la révolution industrielle s’était retrouvée là-haut. En réalité, une bonne partie du CO2 a été absorbée par la végétation et les océans. Or, l’efficacité de ces « puits » naturels varie d’une année à l’autre: une température élevée les rend moins « efficaces » pour absorber le CO2, et 2024 était une année El Nino, traditionnellement plus chaude. 2025 devrait donc apporter un répit à la hausse en PPM, mais pas beaucoup: les prévisions font état de 2,2 PPM, avec une marge d’erreur de plus ou moins 0,5, ce qui voudrait dire un total d’au moins 426 PPM.

Y a-t-il un seuil de risque derrière tous ces chiffres? Un seuil au-delà duquel les perturbations de l’atmosphère s’accélèrent? C’est un débat qui anime les scientifiques du domaine depuis des décennies. Au début des années 2000, constatant que les calottes glaciaires commençaient à fondre plus vite que prévu, plusieurs gouvernements avaient jugé plus prudent de cibler une limite de 450 PPM. L’Union européenne avait alors basé ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre sur cette cible. En 2008, jugeant que ce chiffre laissait trop de place à l’incertitude, le climatologue James Hansen et huit de ses collègues proposaient de fixer le « seuil de danger » à 350 PPM : autrement dit, un seuil que nous avions franchi depuis la fin des années 1980.

Le plus probable est que chacun des nombreux « points de bascule » (en anglais, tipping points) identifiés ces dernières années ait son propre seuil de risque, dont certains seraient d’ores et déjà dépassés.